愛犬の嘔吐……!どのような行動をとって良いか分からず、焦ってしまう飼い主さんは多いかと思います。

こちらでは獣医師の先生監修の元、犬が吐いたものの特徴から考えられる原因と対処法について、わかりやすくまとめてみました。

特に緊急性の高いケースに関しては、しっかりと把握しておけなければなりません。最後まで読んで頂ければ、飼い主さんのすべき事がすべてクリアになるかと思います。

目次

犬は吐きやすい動物。様子見して良い場合と危険なケースがある。

そもそも犬は吐きやすい動物だと言われています。人間と違って犬は四足歩行なので、消化の流れが地面とほぼ平行になっているからというのが理由です。

軽症であれば自宅で様子見できる場合も多く、少し胃腸を休ませてあげると数日で回復するというケースもよくあります。

しかし、中には命に関わるような危険なケースもあるため注意が必要です。愛犬が吐いた時は、冷静になってその点を見極めることが大切になってきます。

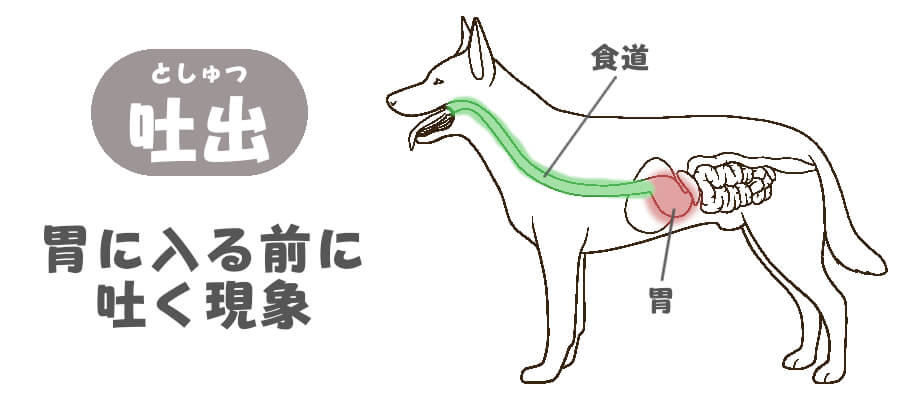

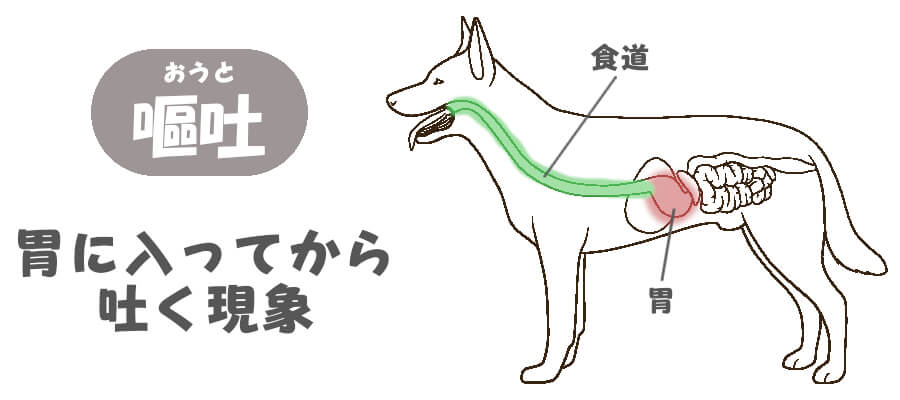

犬の吐く現象には「吐出(としゅつ)」と「嘔吐」の2種類がある。

犬が吐く現象は、「吐出」と「嘔吐」といった2種類に分けられます。こちらの違いを知っておく事はとても重要なので、分かりやすくお伝えしていきますね。

胃に入る前に吐く現象は犬の「吐出(としゅつ)」

食べたものが胃に届く前に、未消化の状態で口から出てくる症状は「吐出」と呼ばれます。食後すぐに起きることが多い現象です。

前に飛ばすような吐き方になるのが大きな特徴。一番よくあるのは、早食いをしてしまった時に起こる吐出だと言われています。

ただ、食道に関係する病気が潜んでいるケースもあるので注意が必要です。あまりにも頻繁に吐出を起こす・症状が長く続く場合は、病院に連れて行くことをおすすめします。

胃に入ってから吐く現象は犬の「嘔吐」

食べたものが胃の中に入ったのにも関わらず、何らかの影響で口から出てきてしまう症状が「嘔吐」です。

脳にある嘔吐中枢と呼ばれる部分が刺激されると、お腹を絞るような形で胃の収縮が発生します。それが吐き出す行為に繋がるという仕組みです。

お腹が空いている時に胃酸や胆汁を吐き出す症状であれば、さほど珍しいことではありません。この場合、お家で様子を見ることもできます。

しかし、中には誤飲・中毒などの早急に病院での処置が必要なケースも。また消化器系の病気が潜んでいる可能性もあるので、嘔吐の症状が激しい・嘔吐以外にも不調が見られる場合は、すぐ病院に連れて行きましょう。

【白い泡・茶色・胃液など】嘔吐したもの別で犬が吐く6つの原因を解説!

| 嘔吐したもの | 主な原因 |

|---|---|

| 透明の液体・白い泡 |

|

| 黄色・緑色の液体 |

|

| 茶色いもの (うんちみたいなもの) |

|

| 赤色のもの |

|

| 異物 |

|

| 寄生虫 | 寄生虫に感染した |

続けて、犬の嘔吐物から考えられる原因についてお伝えしていきます。6つのケースにまとめたので、順番にご覧ください。

犬の嘔吐物①:透明の液体・ネバネバの白い泡

空腹時に水を飲み過ぎた・胃酸過多・誤飲

透明の液体を吐いた場合、それは胃液である可能性が高いです。お腹が空いている時に水をたくさん飲んでしまうと、胃液の嘔吐に繋がる時があります。夏場は特に注意が必要です。

また白っぽいネバネバとした泡のような嘔吐物は、胃液に唾液が混じっている状態になります。ストレス・車酔いなどで吐き気を感じている時に、こういった嘔吐物が出てくる場合もあるんです。

ただし、どちらのケースも基本的には大事に至らないケースの方が多いと言われています。自宅で一旦様子を見つつ、あまりにも長く続くようであれば病院に連れて行きましょう。

症状が軽い場合は家で様子を見ます。吐いた直後に何かを胃の中に入れると、反射的にまた吐いてしまう可能性があるので、しばらく胃腸を休ませてあげて下さい。休ませた後には、ふやかしたドッグフードを少しずつ与えていきます。

ただし、あまりにも激しく吐く・長く続く・下痢などの他の異変が見られる場合は、原因をしっかりと特定するためにも病院に行きましょう。

- こまめにエサを与えて、空腹時間を少しでも減らしてあげる。

- 一度にたくさん飲んでしまわないよう、水の量を少なめに調節してあげる。

- ストレスの要因をできるだけ取り除いてあげる。

犬の嘔吐物②:黄色・緑色の液体や泡

胃酸過多で胆汁まで出た・膵臓の炎症・誤飲

空腹の時間が長く続き過ぎると、胆汁と呼ばれる黄色・緑色の液体を吐くことがあります。胆汁は十二指腸から分泌されている液体です。

この現象の名前は「胆汁嘔吐症候群」。よくあるのは朝起きた時・夕方のご飯を与える前などに、お腹が空きすぎて吐くといったケースになります。

空腹時に出るケースであればお家で様子を見ることもできますが、中には膵臓の炎症・誤飲によって胆汁が大量に分泌されている場合もあるので注意が必要です。

特に、何かを誤飲・誤食してしまう→腸閉塞になってしまった場合は、短時間で命を落とすことさえあります。この場合はすぐ病院に連れて行きましょう。

症状が軽い場合は、お家で様子をみることができます。吐いた後すぐに飲食をすると、反射的にまた吐くこともあるので、フードを与えない時間を作ってみて下さい。しばらく胃腸を休ませたあとは、ふやかしたドッグフードを少しずつ与えてみましょう。

おもちゃなどを誤飲してしまって胆汁を吐いている場合は、至急病院に連れて行きます。また、しばらく様子を見てみたけれど症状が改善しない場合も、病院に行って原因を調べておくのが良いでしょう。

- こまめにエサを与えて、空腹時間を少しでも減らしてあげる。

- 危険なものを誤飲してしまわないよう、家の中をキレイに保つ。

犬の嘔吐物③:ドロドロの茶色いもの・未消化のドッグフード

未消化フードを吐いた・胃腸炎・胃腸の腫瘍・誤飲

ドロドロとした茶色い嘔吐物は、うまく消化しきれていないドッグフードの可能性が高いです。一気にたくさんの量を食べた場合、胃に届く前のドッグフードを吐いたり、胃の中で消化が追い付かず嘔吐に繋がることがあります。

吐いた後もケロッとしていて元気がある・嘔吐を繰り返さないのであれば、一過性である場合が多いです。この場合はお家で様子を見ることができます。

ただし、茶色い液体の中に血液のようなものが混じっている場合は要注意。胃腸炎・胃腸の腫瘍などの影響で、消化器官のどこかから出血をしている可能性があります。

出血→嘔吐までに時間がかかると、血液と胃液が混じって茶色っぽい見た目になる事があるためです。この場合は、すぐに病院で検査をしてもらいましょう。

未消化のドッグフードを吐いた後でも元気がある場合は、お家でしばらく胃腸を休ませてあげましょう。しばらくしてから、ふやかしたドッグフードを少量ずつ与えます。ゆっくりと通常のフード量に戻していけば、症状が治まることも多いです。

ただし血液のようなものが少しでも混じっている場合は、すぐ病院に連れて行きます。原因追及をスムーズに進めるためにも、嘔吐物を持って行くのが良いでしょう。

- 一回の食事量を減らして、回数を増やすといった工夫をする。

- 消化に良いドッグフードを与えて、胃腸へのストレスを軽減してあげる。

犬の嘔吐物④:赤色やピンクで血っぽいもの

口の中・消化器官・肺・気管支からの出血・誤飲

赤色やピンクっぽい血が嘔吐物に交じっている場合、口の中・消化器官・肺・気管支などから出血している可能性があります。

赤黒い血が混じったものを吐いたのなら、口の中よりもかなり深い部分で出血している可能性が高いです。消化器官の炎症・腫瘍が原因で血が出ることもあります。

この場合はすぐ病院に連れて行き、何が原因になっているのかを調べましょう。嘔吐物を持参するかスマホで画像を残しておく事をおすすめします。

口の中の傷が確認できる+軽症であれば、自宅で様子を見ることができます。

明らかに血の量が多い・赤黒い血が混じっているといった場合は、すぐ病院に連れて行きましょう。原因は多岐にわたるので、治療に関しては獣医師からのアドバイスをしっかりと聞いて下さい。

- 尖っているものなどを、犬の届くところに置かない。

- 普段から胃腸に負担がかかりにくい食事を心がける。

犬の嘔吐物⑤:何かしらの異物

被毛・おもちゃ等の誤飲・中毒を起こす食べ物を食べた

ドッグフードやおやつ以外の異物が嘔吐物に入っている場合、すぐ病院に連れて行く必要があるケースも少なくありません。特に多いのがおもちゃの誤飲です。

嘔吐物におもちゃの破片などが入っている場合は、まだ体内におもちゃが残っている可能性も。最悪の場合、腸が塞がる現象である「腸閉塞(ちょうへいそく)」になり、命を落としてしまうことさえあるので要注意です。

また、ネギ類・チョコレート・ぶどうなど中毒を起こす要因がある食べ物を口にして、嘔吐に繋がるケースもあります。早期発見・対処することが大事なので、すぐ病院に連れて行きましょう。

ただし同じ異物でも毛玉を吐いた場合は、生理現象なのであまり心配する必要はありません。これは毛が抜けやすい時期に被毛を飲み込んでしまい、便として排出されなかったものが毛玉となって出てくるケースになります。

基本的にすぐ病院に連れて行きます。誤飲からまだ時間がさほど経っていない場合は、胃の洗浄・薬で吐かせるなどの処置で、大事に至らないケースも多いです。

しかしあまりにも異物が大きすぎる場合は、外科手術で取り出すこともあります。

吐き出したものが毛玉であれば、自宅で様子を見ましょう。念のために胃腸を休ませてあげるのが良いかと思います。

- 誤飲の危険性があるおもちゃで遊んでいる時は、目を離さずに見ておく。

- おもちゃで遊んだあとは、犬の届かない位置に片付ける。

- 中毒を起こす危険性がある食べ物を、犬が届く場所に置かない。

- 定期的にブラッシングを行い、床に落ちている被毛を取り除いておく。

犬の嘔吐物⑥:寄生虫

寄生虫に感染した

嘔吐物の中に何か動いているものを見つけた場合、それは寄生虫である可能性が高いです。寄生虫に感染すると便に交じって出てくる事が大半なので、便も一緒にチェックしましょう。

まだ免疫力が弱い子犬に多く、一番よくあるのは「回虫(かいちゅう)」と呼ばれる白いヒモのような形をした虫がいるケースです。

また、条虫(じょうじゅう)・鞭虫(べんちゅう)といった土から感染するタイプのものも、肉眼で確認できます。病院で駆除してもらう必要があるので、すぐ連れて行ってあげて下さい。

寄生虫によっては人に感染するものもあるので、嘔吐物を取り扱う時は細心の注意を払います。虫の写真をスマホに収めつつ、基本的にはすぐ病院に連れて行きましょう。病院では寄生虫駆除の処置を行います。

また他にも同居動物がいる場合、他の子も感染している可能性があります。寄生虫駆除の必要性がありそうな場合は、その子たちも一緒に病院に連れて行きましょう。

- 免疫力が弱い子犬の時期は、他の動物との接触をできるだけ避ける。

- 免疫力が弱い子犬の時期は、土がある道を避けて散歩する。

愛犬が吐いた時に飼い主が取るべき行動まとめ!

こちらでは愛犬が吐いた時、具体的に飼い主さんが取るべき行動についてまとめました。

【愛犬が吐いたけど元気・食欲がある場合】自宅で様子見をする。

嘔吐をした後でも元気がある場合は、一旦自宅で様子を見ることをおすすめします。しばらくドッグフード・水を与えない時間を作って、胃腸を休ませてあげましょう。

吐いた直後、胃の中に何かを入れると反射的にまた吐いてしまう可能性があるためです。嘔吐を繰り返すと、胃腸の調子がかえって悪化してしまいます。

しばらく時間が経ってから、いつも与えているフードをふやかした状態で少量ずつ与えていきましょう。一過性の嘔吐であれば、この方法で回復することも多いです。

ただしそれでも嘔吐を繰り返してしまう場合は、何か重大な病気が隠れている可能性もあるので、すぐ病院に連れていきましょう。

【下痢・繰り返す・食欲がない】病院に行った方が良い犬の嘔吐サインはこれ!

- 明らかに異物を飲み込んだ

- 1日に何度も繰り返し吐く

- かなり激しく吐いてる

- 嘔吐が何日も続いている

- 下痢をしている

- 元気や食欲がない

- 血が混じっている

- 吐く素振りがあるのに吐けない

こういった症状がある場合は、緊急性の高い可能性があります。基本的に、すぐ病院に連れて行ってあげましょう。

特にこの中でも気を付けておきたいのは、明らかに異物を飲み込んでしまっているケースです。おもちゃなどの異物が腸をふさいでしまうことで「腸閉塞」になり、命を落としてしまうことさえあります。

また食べ物による中毒症状に関しても注意が必要です。チョコレートやネギ類などを大量摂取してしまうと、急性中毒を起こして突然死に繋がるケースもあります。

早期発見・治療が大事なので、何か異変を感じた時はすぐ病院に連れていけるように準備をしておきましょう。

愛犬が吐いた時に記録しておきたいポイント。

- 嘔吐が始まった日時

- 何回吐いたか

- 嘔吐物の色や質感

- どんな吐き方か

- 吐く前後の様子

- 下痢などの他の症状

こういった点を記録しておくと診察時に役立ちます。少し気になる程度の細かい点でもヒントになる事があるので、しっかりとメモしておきましょう。

また嘔吐物をラップやビニール袋などにくるんで、病院に持って行くのもおすすめです。難しい場合は、スマホなどで写真に収めておくのが良いかと思います。

犬が吐く・嘔吐に関するよくあるQ&A

最後に、犬の嘔吐に関するよくある質問&答えをいくつかお伝えしていきますね。

食後6時間で犬が未消化のふやけたドッグフードを吐く。何が原因?

早食いをしてしまった後、すぐに未消化のドッグフードを吐いてしまう現象はよくあります。

しかし時間が経ってから未消化で出てくる場合は、一度病院に連れていくのがベストです。

ストレスによって犬が吐く事はあるの?

ストレスの要因を取り除いてあげると症状がすぐ収まる場合もあるので、しっかりとケアをしてあげましょう。

愛犬がうんちみたいな嘔吐をしたけど大丈夫?

ただし嘔吐物の中に血が混じっている場合は注意が必要です。消化器官のどこかからか出血をしている可能性があります。この場合、すぐ病院に連れて行ってあげましょう。

嘔吐・下痢を繰り返すけれど元気と食欲はある愛犬。病院に行くべき?

何かしらの病気が隠れている可能性もありますし、念のために原因を調べておく方が良いでしょう。

朝起きた時に愛犬が吐く原因は?

胃液(透明・白っぽい液体)まじりの嘔吐物が出てくるケースが多いです。

愛犬の嘔吐の状態を見極める事が大切!心配な場合はすぐ病院に行こう。

- 犬はもともと吐きやすい動物。

- 「吐出」と「嘔吐」といった2種類の吐き方がある。

- 吐いたものの色と状態で、原因をある程度予測できる。

- 軽症であればお家で様子を見ることができる。

- 緊急性の高い場合はすぐ病院に連れて行く。

- 病院に行く際は、症状を細かく伝えられるようにしておく。

愛犬が嘔吐をした場合、まずは何を吐いたのかをじっくりと観察しましょう。完全に原因を特定できるわけではありませんが、ある程度予測することはできます。

その中でも特に緊急性が高いと感じた場合、すぐ病院に連れて行ってあげましょう。早期発見・治療で大事に至らないケースもあります。

また、いざという時のためにペット保険を検討してみるのも良いかと思います。ペット保険ステーションは、様々なペット保険を比較できるサイトです。

ペット保険診断は30秒でできるので、気軽にチェックできます。気になる場合はぜひご覧になって下さい。

最新記事一覧

最新記事一覧