犬のしゃっくりは生理現象としてたまに起こり、しばらくすると止まる事も多いです。ただ、どうしても止まらない!という時のために、今すぐ試せる止め方についてまとめてみました。

また、しゃっくりが出る原因と対策法・病気との見分け方・しゃっくりと間違いやすい症状についても、分かりやすくお伝えしていきます。

目次

犬のしゃっくり動画でしゃっくりかどうかチェック!

まずは犬のしゃっくりがどんな感じなのか、動画で確認してみましょう。息を吸う時に「ヒック」という音を立てながら、体もピクッと反応している事が分かります。

あなたの愛犬がしゃっくりのような症状を見せた時、こちらの動画を見て同じような症状なのかをチェックしてみて下さいね。

人間と同じように、だいたいの場合はしばらくすると止まります。しかし、止まらなくてなんだか苦しそう……!と心配な時には、続けてお伝えする方法をぜひ試してみて下さい。

愛犬のしゃっくりが止まらない!試すべき3つの止め方。

- 落ち着かせてあげる

- 指を舐めさせてあげる

- 忘れさせるような行動をさせる

人間にやるような「いきなり驚かせる」「息を止める」みたいな事は、ストレスを与えてしまう可能性が高いので止めておきましょう。

また前提として、これを実践すれば100%止まる!といった止め方はありません。しかし、こちらでお伝えする3つの止め方は負担がかからない方法なので、やっておいて損はないと思います。

お腹や喉をなでて、落ち着かせてあげる。

しゃっくりは、肺の下に位置する「横隔膜(おうかくまく)」と呼ばれる部分がけいれんする事によって起こります。まずはその辺りを優しく撫でてあげましょう。

また喉を優しくマッサージする事でリラックスする子もいます。リラックス状態に入ることでけいれんが抑えられしゃっくりが止まるケースがあるので、まずは試してみて下さい。

水・おやつを指につけて、舐めさせてあげる。

お水やペースト状になっているおやつを指につけて、舐めさせてあげる方法も試してみる価値があるでしょう。

舐めるという動作を続けるうちに、呼吸が整ってしゃっくりが止まる場合があります。

しゃっくりを忘れさせるような行動をさせる。

お気に入りのおもちゃで遊ぶなどして、しゃっくりを忘れさせるような行動をさせてみます。

「フセ」などのコマンドを出してあげるのも頭を使うのでおすすめです。また、頭脳を使って遊べるような知育玩具を使用してみるのも良いでしょう。

夢中で遊んでいるうちに気付けばしゃっくりが止まっていた!というケースがあります。

【大丈夫なケース】犬がしゃっくりをする5つの原因と対策法!

- 早食い

- フードの質

- フードの温度

- ストレス

- 温度差

「横隔膜」のけいれんによってしゃっくりは起こりますが、なぜけいれんを起こすのか?という点については、まだ医学的にも明らかになっていません。

ただ何らかの刺激が加わることで、しゃっくりに繋がると考えられています。こちらでは、犬がしゃっくりをする原因について有力な5つの説をまとめてみました。

【一番多い原因】早食いによるしゃっくり。

犬のしゃっくりの原因で一番多いと言われているのが早食いです。

空気を一緒に飲み込んだり、ドライフードが膨張して胃が膨れることで、横隔膜に刺激が加わりしゃっくりが出やすくなると考えられています。

- 1回のフード量を減らして、食事回数を増やしてみる。

- 早食い防止用のフードボウルに変えてみる。

フードの質が合っていない。

現在食べているフードが合っていないことで、胃や腸にガスが溜まりやすくなる→しゃっくりに繋がるケースがあるんです。

またフードの粒の大きさや硬さといった要素も、合う合わないに関係してくると言われています。

- 消化に良いフードに変えてみる。

- 様々な粒の大きさ・硬さのドッグフードを試して、愛犬に合うものを探る。

フードの温度が極端に冷たい・熱い。

極端に冷たい・熱いものを食べると、胃に負担がかかってしまいます。それが引き金となって、しゃっくりに繋がる場合があるんです。

特に胃の中が空っぽの時は、より刺激を受けやすいと言われています。朝一の食べ物には特に注意をしておきたいところです。

- 食事を与える時は、常温~やや暖かめくらいの温度に調節する。

- 胃の中が空っぽの状態で、キンキンに冷えた氷水などを与えない。

ストレスによるしゃっくり。

- 引っ越しをした

- 長い時間お留守番をさせた

- 家族構成が変わった

- 工事や雷など大きな音を聞いた

- スキンシップが足りていない 等

犬はストレスを感じやすい動物です。ストレスによって、交感神経(興奮モードのときに優位になる神経)が緊張状態に入ります。

交感神経は横隔膜を支配している神経の1つです。その刺激によって、しゃっくりを引き起こすことがあると言われています。

- できる限りストレスの要因を取り除いてあげる。

- 適度な運動でストレスを発散させてあげる。

- コミュニケーションをしっかりと取る。

温度差が刺激となる。

季節の変わり目など、温度差が激しい時期にしゃっくりが出やすくなるケースもあります。

また、温かい部屋から寒い屋外に急に出たりする時も注意が必要。その温度差が刺激となってしゃっくりに繋がる事もあります。

- 室内の温度は25℃前後・湿度は40~60%に調節する。

- 寒い日は、玄関などで少し寒さに慣れてから散歩に出かける。

- 夏はひんやりグッズ・冬は温かいグッズを活用する。

【毎日続く・頻繁に出る】犬のしゃっくりで考えられる病気まとめ!

- 1時間以上止まらない

- 毎日しゃっくりをしている

- いきなりしゃっくりの頻度が増えた

- 嘔吐、下痢、元気がない等の症状が併せて見られる

このような症状が出ている場合は、一過性のしゃっくりではなく病気が潜んでいる可能性があります。できるだけ早く病院に連れて行きましょう。

病院に行く時は気になる症状をすべて記録して、しゃっくりの様子をスマホで撮影しておくのがおすすめです。

続けて、どんな病気が考えられるのかをチェックしていきましょう。

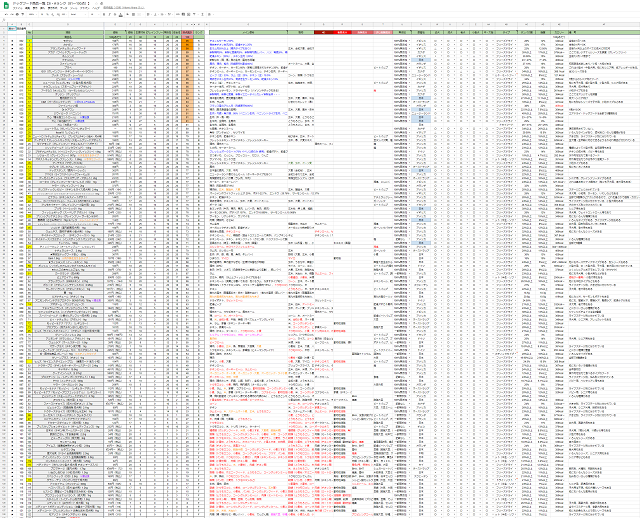

| 病気のカテゴリー | 主な病気の名前 |

|---|---|

| 消化器疾患 |

|

| 呼吸器疾患 |

|

| 心臓疾患 |

|

| 脳疾患 |

|

ここからは、それぞれの病気について詳しくお伝えしていきます。

【食道・胃・腸などのトラブル】消化器疾患によるしゃっくり。

- 食道炎

- 胃炎

- 胃潰瘍

- 胃捻転 など

食道・胃・腸などに何かトラブルがあると、症状の一つとしてしゃっくりが出ることがあります。

中でも胃捻転(いねんてん)は非常に危険な病気で、手遅れになると命を落としてしまうことさえあるんです。とくに大型犬に起こりやすく、飲食後すぐの運動などがきっかけとなりやすいと言われています。

他にも、食べた物がうまく消化されず逆流することで起きるしゃっくりもあります。この場合はフードが体質に合っていないなど、与えている食事が原因となっているケースが多いです。

【咳が伴う場合あり】呼吸器疾患によるしゃっくり。

- 喘息

- 肺炎

- 気管支炎 など

しゃっくりと伴って、苦しそうにしている・咳が止まらないといった症状が出ていれば、呼吸器に何らかのトラブルがある可能性も考えられます。

あまりにも長い時間放置すると呼吸困難に陥ることもあるため、異変に気がついたらすぐ獣医師の先生に診てもらいましょう。早期発見が命を救います。

【呼吸に違和感を感じる】心臓疾患によるしゃっくり。

- 心臓炎

- 心臓肥大

- 心臓腫瘍 など

心臓に何らかの異常があると、症状の一つとしてしゃっくりが出るようになることもあります。

心臓に負担がかかっていると、咳が出たり呼吸が荒くなる様子が見られるケースも。呼吸の仕方がおかしいと感じる場合は、必ず検査を受けるようにして下さい。

【最も気を付けたい】脳疾患によるしゃっくり。

- てんかん

- 脳梗塞

- 脳腫瘍 など

最も気を付けなければならないのは、脳疾患によるしゃっくりです。脳に何らかの障害が起こると、神経や筋肉にうまく命令を出せずしゃっくりが起こることもあります。

てんかんの初期症状の一つとしてしゃっくりが挙げられるのは有名な話です。次第に痙攣、発作、泡を吹く、多量のよだれをたらすなどの症状も見られ始めます。

また、しゃっくりの症状が異常に長引く場合、脳梗塞や脳腫瘍の疑いもあるので注意が必要です。

何時間も止まらない・何度も繰り返すといった様子があれば、まずはかかりつけの動物病院に相談してみましょう。

【犬の寝言・逆くしゃみ】しゃっくりのような症状4選!

- 寝言

- 逆くしゃみ

- てんかん

- 咳やくしゃみ

こちらでは、しゃっくりによく似ている症状についてお伝えしていきます。

寝ながらしゃっくりをするのは「寝言」かも。

愛犬のかわいい寝顔を見ていたら、いきなり「ピクッ」と動いてビックリした経験がある方も多いはず。この動きはしゃっくりによく似ています。

ただこの場合は、寝ている時に寝言を言っているだけの可能性が高いです。心地良く眠っているようであれば基本的に大丈夫なので、優しく見守ってあげましょう。

逆くしゃみは「ズーズー」という音が特徴。

しゃっくりと似ている症状としてよく取り上げられるのが「逆くしゃみ」。しゃっくりは息を吐き出す時に起こる現象ですが、逆くしゃみは吸い込む動作で起こります。

しゃっくりとは違って「ズーズー」といった音をたてるのが特徴的。こちらもすぐに治まるようであれば特に問題はありませんが、あまりにも続くようであれば病院で診てもらうことをおすすめします。

てんかんの初期症状はしゃっくりに似ている。

脳神経の異常として知られているてんかん。初期症状では「ピクッ」と体が動くことも多く、しゃっくりと間違えられることがよくあります。(中にはしゃっくりとして初期症状が現れるケースもある)

異常が見られる場合は、愛犬の動きを動画に撮っておくのがおすすめです。獣医師の先生が病状を判断するのに役立ちます。

てんかんが進んでくると動きが激しくなってけいれんに繋がっていくので、なるべく早く病院に連れて行ってあげましょう。

咳やくしゃみは息を吐く時に音が出る。

咳・くしゃみも、しゃっくりと同じく生理現象として出てくる症状です。咳やくしゃみは「息を吐く時に音が出る」のに対して、しゃっくりは「息を吸う時に音が出る」というのが判断のポイント。

ただし子犬の時期だと見分けが付かないことも多いです。どの症状にせよ、しばらくして止まったら基本的にはそこまで心配しなくても大丈夫でしょう。

とは言え、痰や鼻水が出たり食欲不振が伴っている場合は、念のため病院に連れて行くことを強くおすすめします。

犬のくしゃみに関するよくあるQ&A

しゃっくりの回数が多い気がする。愛犬を病院に連れて行くべき?

しゃっくりは生理現象なので、しばらくすると治まる事がほとんどです。1時間以上続いている・頻度が増えたなどの症状が見られる場合は、何か病気が隠れている可能性も考えられます。

吐きそうなしぐさ・嘔吐が伴うしゃっくりが出る愛犬。何かの病気?

もちろん一過性ですぐに治まるというケースもありますが、原因を特定するためにも病院に連れて行くのが良いでしょう。

寝起きにしゃっくりが出やすい愛犬。これは大丈夫?

すぐに治まるようであれば、問題ない場合がほとんどでしょう。ただ寝起きのしゃっくり以外にも何か気になる異常がある場合は、念のために病院で診てもらうことをおすすめします。

犬のしゃっくりは基本的に自然と治まる。異常が伴う場合は病院へ。

- 犬のしゃっくりは生理現象。しばらくすると止まる事がほとんど。

- 100%確実に効く止め方はないが、試してみる価値アリの方法はある。

- 一番多いと言われているのは「早食い」によるしゃっくり。

- 長く続く・頻繁に出る場合は、一度病院に連れて行く。

- 寝言や逆くしゃみなど、しゃっくりに似た症状がある。

犬のしゃっくりはたまに起きる生理現象です。しばらくすると自然に止まることがほとんどなので、そこまで心配する必要はありません。

ただし、何らかの病気の症状としてしゃっくりが起こるケースもあります。しゃっくりの他にも気になる異常がある場合は、念のため病院に連れて行ってあげましょう。

最新記事一覧

最新記事一覧