犬の血尿に潜む病気はいくつかあります。こちらでは獣医師の先生監修の元、考えられる原因について分かりやすくまとめてみました。

また、病状に合わせた具体的な治療法・費用の目安・動物病院に行く際のポイントについても詳しくお伝えしていきます。

目次

犬の血尿は病気のサインかもしれない。元気はある場合も油断禁物!

おしっこから血が出る現象を「血尿」と言います。血=赤色というだけではなく赤褐色・オレンジ・ピンクなど、さまざまな色の血尿が出る場合も。

愛犬から血尿が出ているのであれば、泌尿器(腎臓~尿管~膀胱~尿道)のどこかで何かしらの問題が起きている可能性を考えましょう。

血尿の原因としては、すぐ命に関わる病気ではない場合も多いです。しかし、中には深刻な病気が潜んでいることもあります。

「血尿が出たけど、元気があるし大丈夫かな?」と思ったとしても、やはり基本的には動物病院に行って血尿の原因を調べておく事が大切です。

犬の血尿を確認する方法と、頻尿などの主な行動サイン

こちらでは、犬の血尿をどうやって確認すれば良いのかについてまとめてみました。

また、注意をして見ておきたい犬の行動サインがあるので、そちらについても分かりやすく解説していきますね。

白いペットシーツ・ティッシュで犬の血尿をしっかりと確認する。

血尿が出ている疑いがある場合は、まず「白いペットシーツ・ティッシュ」などを使って、本当に血尿が出ているのか?血は何色なのか?どんな質感なのか?といった点を確認しましょう。

室内飼い+ペットシーツを利用している場合は、白いものに交換するだけで簡単に血尿の有無・状態を確認できるかと思います。

散歩の時にしかトイレをしない犬の場合は、おしっこが出る位置に素早くペットシーツを敷いてみたり、おしっこが終わった後の陰部をティッシュで優しく押さえてみるのが良いでしょう。

この時、血尿の量・質感・色を記録しておくと診察の時に役立ちます。スマホで写真を撮っておくのもおすすめです。

頻尿・残尿感などの行動サインがある場合は血尿が出ていないか確認する。

- トイレに行く回数が急に増えた。

- 尿意はありそうなのに尿がほとんど出ない。

- 排尿時に痛みを感じているように見える。

愛犬がこういった行動サインを見せた場合も、血尿が出ていないかチェックしておきたいところです。泌尿器系の病気が潜んでいる可能性があります。

例え血尿が出ていなかったとしても、「まだ病気の症状が血尿として現れていないだけ」というパターンもあるんです。

犬の排尿時の行動サインは、病気・健康のバロメーターになります。普段からしっかりと行動をチェックして、何かおかしいと感じた場合はすぐ病院に連れて行きましょう。

検査では尿を遠心分離し、細菌がいるのか、結石があるのか、出血があるのか、等を検査します。採尿から時間が経過していないほうが正しい結果を示します。

【膀胱炎・結石など】犬の血尿の原因6つと治療法を解説!

- 細菌性膀胱炎

- 結石性膀胱炎(膀胱結石・尿道結石)

- 中毒

- 前立腺炎・肥大

- 膀胱腫瘍

- 免疫介在性溶血性貧血(IMHA・IHA)

こちらでは、犬の血尿が出た場合に考えられる原因についてまとめてみました。6つあるので、順番に見ていきましょう。

細菌性膀胱炎

犬の血尿の原因として、最もよくあるのがこちらの「細菌性膀胱炎(さいきんせいぼうこうえん)」です。外部の細菌が膀胱に入ることが原因になります。

そういった細菌を犬自身の免疫力で排除できることもありますが、免疫力が下がっている・飲む水の量が不足している・おしっこを我慢してしまう事などで、膀胱に炎症が起きてしまうんです。

早期発見・治療をすれば、大事には至らないケースが多いと言われています。しかし、重症化してしまうと腎臓機能にまで悪い影響を与えてしまう事も。発見した際は、すぐに適切な治療を受けることが大切です。

尿検査を行います。尿の中に細菌がたくさん存在すれば細菌性の膀胱炎である、と診断できます。

抗生物質の処方を行います。

結石性膀胱炎(膀胱結石・尿道結石)

膀胱や尿道に結石ができる事によって起こるのが「結石性膀胱炎(けっせきせいぼうこうえん)」です。普段の食事が体に合っていないことが原因となって起こります。

例えば、ミネラルやタンパク質などの結石ができやすい成分を過剰摂取することで、石のような塊ができてしまうといった感じです。そしてこの結石が周りを傷つけて、血が尿に混ざって出てくる場合があります。

オスの場合だとペニスの部分で尿道結石になる可能性も。オスの尿道は細く、ほんの小さな結石でも尿道を塞いでしまうことがあるので注意が必要です。

遺伝や犬種によって、もともと結石ができやすい体質のコもいます。あらかじめ愛犬の体の特徴が分かっている場合は、結石ができにくい食事を心がける・十分な水分補給を行うといった事を意識しましょう。

尿検査を行います。顕微鏡でしか確認できない大きさの結晶が見つかります。結石が大きい場合は、レントゲン検査や超音波検査でも見つかります。

食事療法で結石の産生を抑制します。結石の産生は体質によることが多く、食事療法は継続的に必要となる場合が多いです。ストラバイト結石の場合は食事療法と抗生物質の併用で溶解できることがあります。

また、結石が大きい場合は外科手術で取り除くケースもあります。

中毒

玉ねぎ・ネギ・にんにく等のネギ類を食べることによって「溶血」という現象が起こり、血尿が出ることがあります。溶血とは、赤血球からヘモグロビンと呼ばれる成分が外に出ている状態のことです。

溶血を引き起こす原因となるのは、ネギ類に含まれる「アリルプロピルジスルフィド」という香味成分。溶血の量や持続時間は、食べた量によって異なります。

また食べ物以外のものだと、蜂による虫刺され・マムシの毒に関しても、溶血を引き起こしてしまう毒として知られています。散歩中にもしこういった動物に攻撃された場合、早急な対処が必要です。

尿検査でコーヒー色の尿が確認されます。時間とともに中毒成分が分解・排泄されるので、コーヒー色は徐々に薄くなるはずです。貧血の程度を確認するために血液検査も併用することがあります。

ネギ類の誤食が大量であり、誤食からの時間がそれほど経過していない場合は、薬を使って吐かせたり、胃の洗浄を行うことになります。誤食量が少量であったり、時間が経過した場合は、毒素を希釈し、排せつを促進させるために点滴を実施します。

溶血が持続し、貧血が重度になると輸血が検討されます。ただ、日常的に輸血ができる動物病院は稀です。

前立腺炎・肥大

オス犬の場合、「前立腺炎(ぜんりつせんえん)」や「前立腺肥大(ぜんりつせんひだい)」により血尿を起こす場合があります。

前立腺炎とは、細菌感染によって前立腺に炎症が起こる症状のことです。血尿が出る他にも、白っぽい膿が混じったおしっこが出る場合もあります。

また前立腺肥大とは、男性ホルモンのアンバランスによって前立腺が腫れる症状のことです。血尿・排便困難などの症状が主なサインとなります。

前立腺の状態はレントゲン検査・超音波検査で診断が可能です。

前立腺由来の疾患は去勢手術をする必要があります。抗生物質で治療できることもありますが、再発することも多いです。

膀胱腫瘍

膀胱に腫瘍ができてしまう事で、血尿が見られる場合があります。そのうちの多くは「移行上皮癌(いこうじょうひがん)」と呼ばれる悪性の腫瘍です。メスの高齢犬に発生が多いと言われています。

移行上皮癌は、肺・骨・リンパ節などに転移することがあるので、早期発見→早めの処置を行うことが大事です。

血尿・排尿困難・頻尿などサインが出てくる事があり、初期の段階だと膀胱炎との見分けが付きにくいと言われています。そのため血尿=膀胱炎と、自己判断で決めつける事は危険です。

超音波検査で膀胱の粘膜の肥厚を確認します。膀胱内にある程度尿が貯まっている方が診断精度が上がります。

粘膜の肥厚が、腫瘍性なのか炎症性なのかを判断するには針生検が必要です。大学病院等の2次診療施設で検査することが一般的です。

外科手術で腫瘍部分の摘出を行います。とは言え、完全に取り切れない事も少なくありません。その場合は、膀胱完全摘出or何もしない(抗炎症剤だけ内服する)の2択になる場合が多いです。

腫瘍の大きさ・進行具合などは犬によってかなり違ってくるので、獣医師の判断に従ってベストな選択をしていきます。

免疫介在性溶血性貧血(IMHA・IHA)

「免疫介在性溶血性貧血(めんえきかいざいせいようけつせいひんけつ)」とは、免疫の異常により赤血球が壊れ貧血になる病気です。

場合によっては、健康な犬の半分以下まで赤血球が減少することも。溶血が止められないと命を落としてしまう可能性もある危険な疾患です。

その多くは原因不明で突然症状が出始めます。異変に気付いたらすぐ動物病院に連れて行きましょう。またワクチン接種後に発生する事もあるので、様子をチェックしておく事が大切です。

尿検査を行います。尿全体がコーヒー色となります。尿色が徐々に薄くなってこれば、溶血が止まり改善していることが分かります。一方、尿色が濃い状態が続いていれば、溶血が続いており、危険な状態であると言えます。

血液検査を併用し、貧血の状態を確認します。溶血が止まるまで貧血は進行します。

ステロイドを中心とした免疫抑制剤を積極的に使用します。高額な薬が必要となる場合もあります。

貧血が進行した場合は輸血が検討されます。ただし、ステロイドが効果を発揮するまでの時間稼ぎの治療です。

メス犬の発情期にある出血は「発情出血」血尿ではなく心配がない場合も。

避妊手術をしていないメス犬の場合、発情前期~発情期に陰部から出血が見られます。これは犬の生理(ヒートとも呼ばれる)として自然に起こることであって、泌尿器系のトラブルではありません。

個人差はありますが、通常メス犬の生理は生後6~12ヶ月頃から始まると言われています。発情前期~発情期~発情休止期~無発情期といった4期に分けられ、1年に2回くらいの頻度でやってくることが多いです。

その中で発情出血が見られるのは、一般的に7~14日程度。オス犬との交尾を受け入れる準備期間である「発情前期」から出血が始まり、本格的な「発情期」に入ると出血が徐々に減っていきます。そして発情期が終わると出血も止まるという仕組みです。

陰部から出血が見られるので「血尿が出た!」とビックリされる方もいますが、この場合は問題ありません。避妊手術を行うことで、こちらの発情出血は無くなります。

ちなみに犬には閉経がないので、高齢になっても生理は起こります。ただし、段々と周期が長くなってきたり出血量が減ってくる事も多いです。

愛犬の血尿を見つけたら基本的にすぐ動物病院へ。高齢犬は特に注意が必要。

血尿を見つけたら、基本的にはすぐ動物病院に連れて行きましょう。例え元気そうに見えたとしても、重大な病気が隠れている可能性もあるからです。

こちらでは、動物病院に行く時に記録しておきたいポイントと、高齢犬の場合の危険性についてお伝えしていきます。

愛犬の血尿の状態・画像を記録してから病院へ。

- いつから血尿が出始めたのか?

- 血尿の色や質感などの状態。(写真付きが好ましい)

- 1日の排尿回数。

- 1回の排尿量。

- 血尿以外の症状の有無。(嘔吐・下痢・食欲不信など)

動物病院に行く時に、記録しておきたいポイントをまとめてみました。こういった情報を獣医師に伝えることができると、診察もスムーズに進みます。

少しの違和感だけでもヒントになる場合があるので、細かくメモを取っておきましょう。また、血尿の状態などはスマホで写真を撮っておくのも良いかと思います。

老犬の血尿はより早い治療が必要になる場合も。

特に高齢犬の場合は、泌尿器系の問題が発生するリスクが高くなります。血尿が出ている時点で、何らかの病状がかなり悪化しているという可能性もあるでしょう。

また、若い犬よりも早急な治療が必要になる場合が多いです。何か異常を感じたら一旦様子見してみるのではなく、すぐ動物病院に連れていってあげましょう。

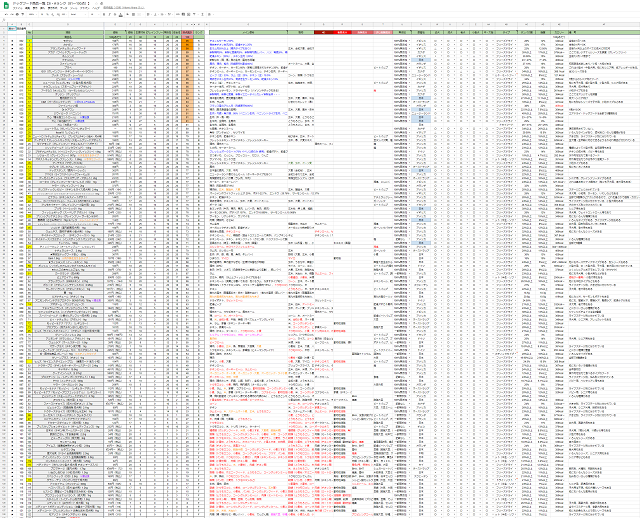

犬の血尿の検査・治療費・治療期間の目安について。

続けて、病院に行った時にどんな検査をするのか・治療費や治療期間のざっくりとした目安をお伝えしていきますね。

犬の血尿の検査方法。

まずは尿検査を行い血尿の状態を調べます。細菌感染を起こしているのか?尿中に結晶が出ていないか?といった点を、徹底的に探っていく検査です。

場合によっては「細菌培養検査」といって、治療で使う抗生物質を特定するための検査を勧められることもあります。

また、必要に応じて身体検査・血液検査・X線検査・超音波検査などが行われます。色んな検査を行った上で血尿の原因を特定→適切な治療が行われるでしょう。

犬の血尿にかかる治療費・治療期間の目安。

| 病気の名前 | 費用の目安 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 細菌性膀胱炎 | 1~3万円 | 1~2週間 |

| 結石性膀胱炎 | 【食事・投薬】 1~3万円 【外科手術】 10万円以上 |

【食事・投薬】 1~2週間 【外科手術】 入院数日・抜糸まで2週間 |

| 中毒 | 1~3万円 | 数日~1週間 |

| 前立腺炎・肥大 | 【抗生物質】 1~3万円 【去勢手術】 2~4万円 |

【抗生物質】 1~2週間 【去勢手術】 手術1日・抜糸まで2週間 |

| 膀胱腫瘍 | 【外科手術】 10万円以上 |

【外科手術】 入院数日・抜糸まで2週間 |

| 免疫介在性溶血性貧血 | 5万円~/月 | 長期の治療が必要 |

※免疫介在性溶血性貧血の治療費についてはかなり大きな幅があります。担当の獣医師と十分に話し合ってみて下さい。

抗生物質の処方や食事療法で治していく場合は、基本的に1~3万円くらいになることが多いです。症状が軽症であれば1週間程度、長引いたとしても2週間程度で回復すると見ておいて良いでしょう。

しかし、大きい結石を取り除くなどの外科手術をするのであれば、入院費を含めて10万円を超えてくる場合もあります。

そして一番高くなりやすいのは、膀胱腫瘍などで尿路の移設が必要なケース。この場合は30万円以上になるかもしれないので、しっかりと準備しておく事が大切になってきます。

外科手術だと、手術後に数日間入院するのが一般的です。正しく排尿が行われていることを確認してから退院となる場合が多いでしょう。抜糸まではおよそ10日~2週間ほどかかります。

もちろん、こちらでお伝えした治療費や治療期間はあくまでも目安です。あなたの愛犬に合わせた治療内容・治療費・期間の説明をしっかりと獣医師から聞き、納得のいく治療を行えるよう備えておきましょう。

愛犬の血尿を予防するために大切なポイント。

- 飲水量・排尿回数が適切か確認する。

- いつも清潔な水が飲めるように工夫する。

- トイレの環境を整える。

- 散歩の回数が十分なのかを見直す。

- ストレスを溜めないようにする。

- 腎臓に負担をかけない食事を心がける。

- 動物病院で定期健診を受ける。

愛犬の血尿を予防するためのポイントを、7つにまとめてみました!泌尿器に起こるメジャーなトラブルを予防するためには、こういった普段からの工夫が大切になってきます。

飲み水やトイレの環境をしっかりと整えてあげる事はもちろん、愛犬の細かい異変にも気付けるようにしておきましょう。定期健診を受けることは、病気の早期発見にも役立つのでおすすめです。

ただ、遺伝や犬種・体質によって泌尿器のトラブルが起こりやすいコもいます。100%すべての要因を取り除くことはできませんが、出来る限りのことをして病気を予防できる確率を上げていきましょう。

犬の血尿に関するよくあるQ&A

最後に、犬の血尿に関するよくある質問とその答えをいくつかお伝えしていきます。

血尿で犬が急死に至る場合があるって本当?

血尿の原因でお伝えした中でも、ネギ類を大量に摂取してしまった事による「中毒」や、「免疫介在性溶血性貧血」が急に発生して溶血が止められない場合などが、急死に至るケースとして挙げられます。

ただし血尿の原因として一番よくあるのは「細菌性膀胱炎」「結石性膀胱炎」です。これらは急死に繋がることが考えにくい症状になります。

犬のストレスは血尿の原因になる?

また、免疫力が下がることによって細菌性膀胱炎を発症する可能性も考えられます。愛犬の健康をサポートするためにも、ストレスを溜めにくい環境を作ってあげる事が大事です。

愛犬の血尿がすぐ治った・自然治癒した。病院に行かなくても大丈夫?

自己判断の経過観察をし続けてしまう事で、将来もっと大きな病気にかかってしまうかもしれません。最悪の事態を避けるためにも、早めに検査をしておきましょう。

愛犬が排尿の最後に血尿を出す。何が原因?

しかし、正確な診断が出るのは検査が終わった後になるので、まずは病院に行ってあなたの愛犬のケースをしっかりと検査しましょう。

ポタポタと出るタイプの犬の血尿は危険?

「ポタポタと血尿が出る」という情報だけで原因は特定できませんが、獣医師に伝える情報として記録しておくことは大事です。

犬の血尿は重大な病気の可能性も!基本的にはすぐ動物病院へ。

- 犬の血尿は泌尿器のどこかで問題が起きている可能性がある。

- 軽症のもの~深刻な病気まで様々な可能性が考えられる。

- 最も多い血尿の原因は「細菌性膀胱炎」

- メス犬の発情出血は泌尿器のトラブルではない。

- 血尿を見つけたら基本的にはすぐ病院へ連れて行く。

- 検査で原因を特定してから、適切な治療を行っていく。

- 愛犬の血尿を予防するために、飼い主ができる事は色々とある。

愛犬に血尿が見られた場合は、基本的にすぐ動物病院へ連れて行きましょう。比較的軽症なものもあれば、重大な病気が隠れている場合もあります。

血尿は早期発見・治療がとても大切です。自己判断で様子見をするのではなく、しっかりと検査を受けて適切な治療を行いましょう。

また、定期健診・犬の住環境を整えることで予防できる血尿のケースもあります。愛犬の幸せな生活をサポートするためにも、普段から健康管理をすることが大切です◎

最新記事一覧

最新記事一覧