犬の食事の栄養バランスについて考えたことはありますか?

犬に与える食事はドッグフードか手作り食が主ですが、どんな食事であっても、飼い主さんはその中にどんな栄養素がどれだけ入っているかをきちんと知っておくことで、病気予防に役立てることができます。

愛犬の健康のためにも、基本的なことをしっかり学んでいきましょう。

ここでは、犬に必要な栄養素とその働き、そして栄養素に関する注意点などを分かりやすく解説していきます。

【基本】犬の体をつくるために重要な6つの栄養素

犬の体は骨、筋肉、脂肪、血などから構成され、これらの組織を維持するには各種栄養素が必要です。元気な体を保つためには、食品から栄養素を適切に摂取し続けることが大切です。

ただし、必要な栄養素の種類・量は生理状態やライフステージによって異なります。愛犬に合った食事を管理するためにも、定期的に動物病院で健診を受けることが望ましいです。

では、この栄養素にはどんなものがあるのでしょうか?

犬が生きていくうえで欠かすことのできない重要な6つの栄養素は以下の通りです。

- 水

- 炭水化物

- 脂肪

- タンパク質

- ビタミン

- ミネラル

これらをまとめて「6大栄養素」と呼びます。そしてこれらの栄養素は以下のような役割を果たしています。

- 生命維持に必要不可欠な水

- エネルギーの供給源(カロリー)となる炭水化物・脂肪・タンパク質

- 体の材料(骨・筋肉・脂肪・血など)になるタンパク質・脂肪・ミネラル

- 体の働きを整えたり代謝機能の調節をするビタミン・ミネラル

水とビタミン・ミネラルはカロリーの形でエネルギー源になりませんが、体の中で効率よくエネルギーを作るためのお手伝いをしたり、体のさまざまな機能の調整をする大切な役割があります。

それでは次に、この6大栄養素を1つずつ見ていきましょう。

水

水は生命維持に最も欠かせない栄養素です。犬は食べ物がなくても数日~数週間は生き続けることができますが、体内の水分が欠乏すると数日で死亡してしまいます。

- 5%以下の脱水:特に変化なし

- 6~10%の脱水:皮膚の弾力性が低下

- 10%の脱水:皮膚の弾力性が重度低下・眼球の落ち込み

- 15%の脱水:ショック症状や危篤状態

犬が十分に水分を摂取できているかどうかは、首あたりのたるんだ皮膚を持ち上げて離してみると分かります。

皮膚がすぐに戻る場合は正常で、皮膚がゆっくり戻る場合は脱水状態かもしれません。早めにかかりつけの動物病院で診てもらいましょう。

1日に必要な犬の水分量は?

1日に必要な犬の水分量は、1日当たりのエネルギー要求量(DER)とほぼ同じ量です。

食事の種類、健康状態や運動量などによって必要な水分量は変わってくるので、環境に応じて新鮮な水をいつでも飲めるようにしておきましょう。

ただし、嘔吐が続いている場合は対応が異なります。必ず獣医師の診断と指示に従うようにして下さい。

- まずは安静時のエネルギー要求量を求める。

RER(kcal)={ √ √(体重 × 体重 × 体重)}× 70 - 次に1日に必要なエネルギー量を求める。

DER(kcal/日)=RER × 年齢・状態に応じた係数 - 2で出たDERが1日に必要な水分量となる。

一見難しそうですが、計算機にまかせれば簡単ですよ。体重が5kg、避妊去勢済みの犬の場合で計算してみましょう。

- 5×5×5をまず計算しましょう。=125です。

- 今度はその125を表示させた状態で、√を2回押します。3.34370…と出ます。

- これに定数の70をかけます。表示された計算結果の234.05910…が、体重5kgのRERです。

自宅の計算機には√が見当たらない場合は、パソコンやスマホの電卓機能を確認してみてくださいね。

RERが求められたら、次に下記の活動係数を参照して飼い犬にあてはまる数をかけます。

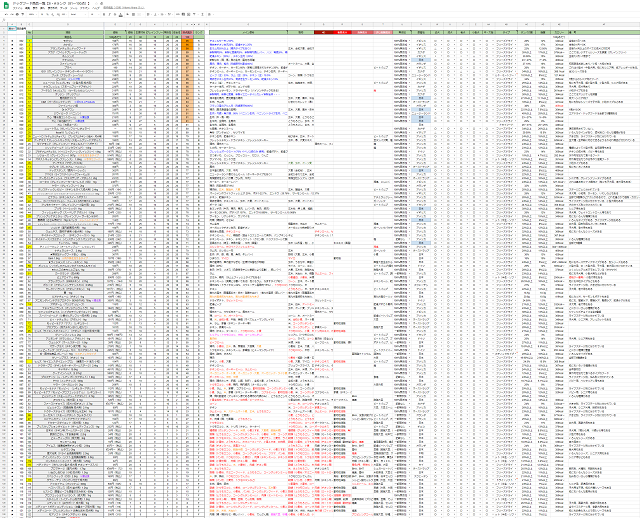

| ライフステージ | 係数 |

|---|---|

| 子犬(生後4か月まで) | 3.0 |

| 子犬(生後4か月~成犬) | 2.0 |

| 成犬(不妊去勢済み) | 1.6 |

| 成犬(不妊去勢なし) | 1.8 |

| 高齢犬 | 1.4 |

| 減量中の犬 | 1.0 |

| 肥満気味・不活発な成犬 | 1.2~1.4 |

| 妊娠中の犬(1~6週目まで) | 1.8 |

| 妊娠中の犬(7~9週目まで) | 3.0 |

| 病気などの重篤な犬 | 1.0 |

例えば、体重5kgの犬のRERは234ですが、避妊/去勢済の成犬の活動係数は1.6。ですので…

DERはこのように計算でき、このDERの数字が1日に必要な水分量となります

水分の多い食事を与えている場合は、そこに含まれている水分量もおおよそ把握しておくことが大事です。

犬にミネラルウォーターを飲ませても大丈夫?

健康な犬であればミネラルウォーターを飲ませて問題のないこともありますが、ミネラルウォーターの種類によっては犬にとって過剰に与えられることで問題を起こすリスクが高まるので気をつけましょう。

人間が飲んでも安全な水道水、もしくは軟水(カルシウムやマグネシウムの含有量が0~100mg/l 未満)のミネラルウォーターを飲ませることが栄養バランスに大きな影響を与えずに済みます。

炭水化物

炭水化物は、糖質と食物繊維で構成されています。食物繊維はエネルギー源になりませんが、糖質は1gあたり4kcalのエネルギー源となります。

- 糖質:体の主要なエネルギー源。

- 食物繊維:胃腸を健康に保つ役目を持つ。

糖質の機能

糖質は穀類やいも類、砂糖などに多く含まれており、体の主要エネルギー源となります。

糖質をさらに細かく分けると、以下のような種類があります。

| 分類 | 種類 |

|---|---|

| 単糖類 |

|

| 二糖類 |

|

| 少糖類 |

|

| 多糖類 |

|

炭水化物のうち糖質はエネルギーを供給するので、食べ物に含まれるタンパク質を減らす際にとても重要な役割を果たします。

肉や魚に含まれるたんぱく質は高価なカロリー源なのに対し、炭水化物は安価なカロリー源です。多くのドッグフードが炭水化物を多く含む食材で作られているのはこのためになります。

また、エネルギーとしてすぐに使われない糖質は、後で利用できるようにグリコーゲンや脂肪という形で体内に蓄積されます。炭水化物を過剰に摂取すると肥満の原因になると言われているのは、脂肪という形で体内に蓄積される量が増えてしまうからです。

食物繊維の機能

食物繊維は便の量を増やして便秘を防ぐほか、消化管を刺激してその働きを活発にする働きがあります。

また、食物繊維は消化性によって大きく2種類に分けられます。

| 分類 | 働き |

|---|---|

| 不溶性食物繊維 | 水に溶けず、腸内要物のカサを増すことで腸内の通過を促す。 |

| 水溶性食物繊維 | 水に溶けて、コレステロールや中性脂肪の上昇を抑えたり、善玉菌のエサになり腸内要物をゲル状にすることで便を排出しやすくする働きがある。 |

ドッグフードや手作り食の場合でも食物繊維が不足しないように注意していきましょう。

とは言え、食物繊維を過剰に取り過ぎると下痢を引き起こしたり、鉄・カルシウム・亜鉛などのミネラルの吸収を妨げてしまうこともあるので、適度な量を意識することが大切です。

犬はどれくらいの炭水化物量が必要なの?

犬は、必須アミノ酸や必須脂肪酸は食事から摂取しなければなりませんが、炭水化物の絶対要求量は定められていません。

しかし、炭水化物が足りないとエネルギー源が足りなくなるため、炭水化物を主に含む食材を全てカットするのは避けましょう。

フード中には、最低20%の炭水化物を含むよう推薦されています。

脂肪

脂肪は、糖質やタンパク質よりも効率の良いエネルギー源です。1gあたり9kcalのエネルギー源となります。

脂肪は脂溶性ビタミンの吸収や食欲増進のお手伝いをしてくれるほか、必須脂肪酸の供給源にもなっています。

- 脂溶性ビタミンA・D・E・Kの吸収を助ける。

- 食物の嗜好性を高めて食欲を増進させる。

- 必須脂肪酸の供給源。

また、脂肪酸の性質の違いによって脂肪は以下の2つに分類されます。

| 不飽和脂肪酸 | 一般に常温で液体のもの(=油)。コレステロール過剰を予防する。酸化しやすい。オリーブ油・魚油・大豆油などに含まれる。 |

| 飽和脂肪酸 | 一般に常温で個体のもの(=脂)。過剰に摂取するとコレステロール値を高める。バター・やし油・牛脂・豚脂などに含まれる。 |

不飽和脂肪酸は、炭素の結合の違いによって「一価不飽和脂肪酸」と「多価不飽和脂肪酸」に分かれます。

さらにこの多価不飽和脂肪酸は、結合の違いから「n-6系」や「n-3系」に分けられます。このうち体内で合成されず、必ず食品から摂取しなければならない脂質を「必須脂肪酸」と言います。

必須脂肪酸とは?

必須脂肪酸は細胞膜やホルモンをつくる原料であり、体のほとんどすべての機能に関係しています。皮膚や被毛の健康にも必要で、免疫機能や繁殖にも関連している重要な成分です。

体内でつくることができないため、食事から必ず摂取しなければなりません。

オメガ6脂肪酸のリノール酸、オメガ3脂肪酸のα-リノレン酸・EPA・DHAがこれにあたります。

脂肪の欠乏・過剰

脂肪の欠乏は皮膚の細胞膜の構造を変化させてしまうので、皮膚の乾燥・フケ・脱毛・膿皮症・趾間皮膚炎などの原因になることもあります。

また、妊娠期の犬にとって必須脂肪酸の摂取は非常に重要です。必須脂肪酸が欠乏すると、胎子の奇形や死亡のリスクが高まります。

その逆で、脂肪の過剰摂取は、肥満・膵臓疾患・肝臓疾患などのリスクが高くなるため注意する必要があるとされています。

タンパク質

タンパク質は、1gあたり4kcalのエネルギー源となります。

20種類のアミノ酸が多数結合してできており、エネルギーの供給源になるほか、皮膚・被毛・爪・酵素・ホルモン・免疫物質などの原料として重要な役割を果たしています。

アミノ酸の重要性

20種類のアミノ酸のうち、10種類が犬にとっての必須アミノ酸になります(人間は9種類)。この10種類のアミノ酸は犬の体内で十分に合成することができないため、食事から摂取しなければなりません。

| 必須アミノ酸 | 機能 | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| イソロイシン | 成長促進・血管拡張・筋肉強化・肝機能強化・疲労回復・神経機能のサポート | 牛肉・鶏肉・鮭・子羊肉・チーズなど |

| ロイシン | 肝機能向上・筋力強化・タンパク質の合成 | 牛肉・レバー・チーズ・あじなど |

| リシン | 体の組織修復・ブドウ糖代謝促進 | 魚介類・肉類・レバーなど |

| メチオニン | アレルギーによるかゆみの軽減・肝機能サポート・抗うつ状態の改善 | 牛肉・羊肉・レバーなど |

| フェニルアラニン | 食欲抑制・抗うつ状態の改善・鎮痛作用 | 肉類・魚介類・卵・大豆・チーズなど |

| トレオニン | 成長促進・新陳代謝の促進・肝機能サポート | 卵・スキムミルクなど |

| トリプトファン | 精神安定・抗うつ状態の改善・鎮痛作用・安眠効果 | レバー・チーズ・緑黄色野菜・大豆・バナナ・卵黄など |

| バリン | タンパク質の合成・肝機能向上・成長促進 | 鶏肉・子羊肉・レバー・チーズ・魚・卵など |

| ヒスチジン | 神経機能のサポート・成長促進・慢性関節炎の緩和・ストレスの軽減 | 鶏肉・子羊肉・イワシ・カツオ・マグロ・チーズ・バナナなど |

| アルギニン | アンモニアの解毒・血管拡張・免疫細胞の活性化 | 大豆、鶏肉、牛肉、ウナギ、卵など |

タンパク質の摂取量はどれくらいがいいの?

AAFCO(米国飼料検査官協会)によると、一般的なドッグフードの場合、成長期用(子犬用)フードは乾物ベースで最低22.5%のタンパク質を含む必要があり、成犬維持用フードでは最低18%のタンパク質を含む必要があるとされています。

AAFCOは原材料についての厳格な規制までは設けていないため、ドッグフードの保証成分値だけを見て「愛犬にぴったりなドッグフード」と決めるのは正直好ましくありません。

タンパク質の欠乏・過剰

タンパク質が欠乏すると、筋肉量の減少・皮膚や被毛のトラブル・食欲不振などが引き起こされます。

その逆で、タンパク質の過剰摂取は、肥満・腎臓疾患・心臓疾患・便秘などのリスクを高めるため注意が必要とされています。とくに、腎臓に問題を抱えている場合は、要求量を超えるタンパク質の摂取を避けることが望ましいです。

ビタミン

ビタミンは、体の発育や活動を正常に機能させるために必要な成分です。炭水化物・脂肪・タンパク質のようにエネルギーにはなりませんが、これら3大栄養素の代謝を助ける重要な役割を果たしています。

ビタミンは機能で分類するのではなく、溶解性によって以下の2つに分類されます。

- 脂溶性ビタミン:A・D・E・K

- 水溶性ビタミン:B群・C

脂溶性ビタミンの機能

脂溶性ビタミンは、脂肪に溶けて肝臓や脂肪組織に蓄えられます。とくにビタミンAまたはDを過剰に摂取すると、体内に蓄積して中毒症状が現れることもあるため注意しましょう。

| 栄養素名 | 機能 |

|---|---|

| ビタミンA | 皮膚や粘膜を正常に保つ。目の網膜や免疫機能にも関与。 |

| ビタミンD | カルシウムとリンの恒常性の維持。骨の代謝に関与。 |

| ビタミンE(トコフェロール) | 抗酸化作用。毛細血管の血行促進作用。 |

| ビタミンK | 血液凝固因子の生成。カルシウムの結合に関与。 |

水溶性ビタミンの機能

水溶性ビタミンは、体内での貯蔵性が悪いビタミンです。過剰摂取しても尿中に排泄されるので、中毒の心配はほとんどありません。その代わり、体内で不足しやすい特徴があります。

また、水溶性ビタミンは食品の保存や調理によって破壊されやすい傾向があります。

| ビタミン名 | 機能 |

|---|---|

| ビタミンB1(チアミン) | 糖質の代謝に関わる補酵素・神経機能の維持に関与。 |

| ビタミンB2(リボフラビン) | 糖質・脂質・アミノ酸代謝の補酵素。 |

| ビタミンB3(ナイアシン) | エネルギー代謝に関与する補酵素。 |

| ビタミンB6 | アミノ酸代謝の補酵素。神経伝達物質の合成に関与。 |

| ビタミンB5(パントテン酸) | コエンザイムAの構成成分。糖質・脂質・アミノ酸の代謝や、神経伝達物質の生成に関与。 |

| ビタミンB9(葉酸) | DNAの合成や赤血球の産生に関与。 |

| ビタミンB7(ビオチン) | 脂肪酸合成やアミノ酸の分解に関与。 |

| ビタミンB12(コバラミン) | アミノ酸や核酸の代謝に関与。赤血球の産生。 |

| コリン | ビタミン様物質。細胞膜や神経組織を構成するレシチンの材料になる。 |

| ビタミンC | コラーゲンを生成したり、ストレスへの抵抗力を強める。 |

ビタミンのサプリメントは犬に必要?

総合栄養食と呼ばれるドッグフードであれば、要求量を満たすために合成ビタミンが殆ど添加されています。

あとから添加された合成ビタミン以外にも、自然の食物に含まれる天然ビタミンも混ざっているため、総合栄養食であれば必要以上にサプリメントを与えなくても不足の心配はありません。

ただし、病気の治療のためにビタミンを追加したい場合は、獣医師に相談をしたうえでビタミンのサプリメントを与えるようにしましょう。

ミネラル

ミネラルは、体の機能を維持する上で必要不可欠な元素で、多くは主要な4元素(炭素・水素・酸素・窒素)を除いたものとして別名「無機質」と言われることもあります。

骨や歯の形成、神経伝達に関与、細胞の働きをスムーズにしたりなど、体の臓器や組織を円滑に働かせる重要な役割を果たしています。

ミネラルは約40種類あり、そのうち18種類が必須ミネラルです。

| 主要(多量)ミネラル | カルシウム・リン・マグネシウム・カリウム・イオウ・ナトリウム・塩素 |

| 微量ミネラル | 鉄・亜鉛・ヨウ素・銅・セレン・マンガン・コバルト・モリブデン・クロム・フッ素・ホウ素 |

主要(多量)ミネラル

| 栄養素名 | 機能 |

|---|---|

| カルシウム | 体内に最も多く存在するミネラル。カルシウムの99%は骨や歯に存在し、残りの1%は血液や筋肉などのすべての細胞に存在している。 |

| リン | リンも骨や歯を形成する重要なミネラル。細胞の生命活動に欠かせない栄養素で、体内の酸やアルカリの平衝を保つ。 |

| マグネシウム | 骨の成分として重要なミネラル。体内にあるマグネシウムの約6~7割が骨に含まれる。炭水化物と脂質の代謝に関与するほか、酵素の働きもサポートする。 |

| カリウム | 体内で3番目に多いミネラル。あらゆる細胞の正常な活動をサポートするほか、筋肉収縮の促進やエネルギーの輸送と利用などにも関与している。 |

| イオウ | 毛や爪をつくるタンパク質であるケラチンの成分として重要な成分。 |

| ナトリウム | 細胞内外のミネラルバランスを保つために不可欠な成分。ナトリウム濃度が足りていないと、消化したタンパク質とエネルギーの利用が減少する。 |

| 塩素 | 胃酸に含まれる成分。タンパク質の消化をサポートする働きがある。体液の浸透圧調整・血液や腸内環境のpH調整にも利用される。 |

カルシウムとリンの比率は、一般的に1:1~2:1の間が理想とされています。リンを摂り過ぎるとカルシウムの吸収が妨げられてしまうので、カルシウムはリンの2倍くらいまでの摂取量が望ましいです。

また、骨や成長にいいからとカルシウムとリンをやたら与えるのは危険です。これらを過剰に摂取することで、中毒・尿石症・心臓疾患・腎臓疾患・骨の異常のリスクが高まります。

微量ミネラル

| 栄養素名 | 機能 |

|---|---|

| 鉄 | 体内にある鉄の約70%は赤血球のヘモグロビンの材料に、残りは筋肉中のミオグロビンなどの材料になる。 |

| 亜鉛 | 多くの酵素の構成成分として重要なミネラル。遺伝情報やタンパク質の代謝にも関与。 |

| ヨウ素 | 甲状腺ホルモンの成分として欠かせないミネラル。 |

| 銅 | 多くの酵素の構成成分として重要なミネラル。赤血球のヘモグロビンを合成したり、鉄の吸収をサポートする |

| セレン | 過酸化物質を分解する酵素の構成成分。細胞の酸化を防ぐ。 |

| マンガン | 骨の発育に重要なミネラル。 |

| モリブデン | 体内において、尿酸という最終老廃物をつくり出すために不可欠な酵素の働きをサポートするミネラル。 |

| クロム | 糖質や脂質の代謝を助ける重要なミネラル。 |

鉄が多く含まれている生肉、臓器肉などをたっぷり使った総合栄養食のドッグフードであれば、鉄が不足することはまずほぼありません。

鉄は亜鉛や銅など他のミネラルの吸収を阻害する作用があるので、必要以上に鉄の濃度を高くすることは避けましょう。

ミネラルのサプリメントは犬に必要?

ミネラルの過剰摂取には注意が必要です。これは犬にも人間にも同じことが言えます。

なぜなら、摂取しすぎて吸収されなかったミネラルは他のミネラルとくっついてその吸収を妨げるからです。つまり他のミネラルの欠乏を招く恐れがあるため、必要以上にミネラルを与えるのは危険が伴います。

ミネラルのサプリメントで量を調整するのではなく、ミネラルの量やバランスが明確な食事を与えることが愛犬の健康のためにもなります。

犬の年齢や健康状態に合った栄養を与えることが大切!

犬も人間と同じで、成長に合わせた栄養が必要になります。子犬から高齢犬まですべてが同じ量の栄養素を必要としているわけではありません。

育ち盛りの子犬であれば、成犬よりも栄養価の高い食事が必要です。また消化器官も未発達なので、消化の良い食事を与えることが大切です。

その逆で、運動量が減った高齢犬に成犬と同じ量の食事を与え続けると太りやすくなるため、注意しなければなりません。

もしも愛犬に質の良い総合栄養食ドッグフードをきちんと食べさせている場合は、水を除く5大栄養素が不足することはあまりないと考えられます。あとは新鮮な水をいつでも飲めるよう用意しておきましょう。

そして手作り食を毎日与えている場合、きちんと栄養素の計算やバランスを考えた上で作られているのなら問題ありませんが、異なる場合は必要な栄養素が不足している可能性があるため注意して下さい。

手作り食のメリットやデメリットについては「手作りドッグフードのメリット・デメリットは?レシピの注意点も解説」を参考にしていただき、その上で愛犬に合った食事を提供してあげましょう。

ドッグフードの選び方を優先的に学ぶのも良いですが、やはり愛犬の健康のためにも犬の栄養学はきちんと学んでおきたいものです。

栄養素は過剰でも少なすぎても、犬の体に悪い影響を与えます。何でもバランスよく摂取することが大事なので、栄養にこだわりすぎないことも大切です。

人間はとりあえず自分が好きなものを選んで食べて、調子が悪くなったら食事内容をコントロールして、最悪ひどい時は薬を飲んで体調を整える…ということができますが、犬は自分でそのようなことができません。

彼らにとって頼れる人は飼い主さんしかいないので、愛犬がいつまでも健康でいられるよう、飼い主さんは責任をもって愛犬の食事を管理してあげましょう。

※1(Energy Calculations: Gauging the Proper Caloric Intake for Patients)Today’s Veterinary Nurse, nutrition

※2(Basic Calorie Calculator for Dogs and Cats)The Ohio State University Veterinary Medical Center

※3(Energy requirement calculations)The American Animal Hospital Association(AAHA)

最新記事一覧

最新記事一覧