愛犬の便の状態は、健康状態をチェックする一つのバロメーターとして知られています。血便が出た!となると、焦ってしまう飼い主さんも少なくないでしょう。

そこで今回こちらでは、犬の血便の状態から考えられる主な原因について、分かりやすくまとめてみました。

最後まで読んで頂ければ、飼い主としてどのような対応をとれば良いのかがすべてクリアになるかと思います。

獣医師

どんな小さなことでも、気軽にご相談ください。大切なご家族が健やかに過ごせるよう、全力でサポートいたします。

目次

犬の血便は様子見をして良いケースから急死に至るケースまである。

「犬の血便」と言っても、自宅で様子を見ることができる軽症のものから、すぐ病院に連れて行った方が良いものまで、様々なパターンがあります。

便にほんの少しだけ血が混じっている程度であれば、時間が経つと自然に治っていくケースも多いでしょう。この場合、何らかの原因で消化器系のどこかに軽い炎症・傷ができているといった事が考えられます。

ただし、明らかに血の量が多い・黒っぽい血が混じっている・何をしても血が止まらないなどの症状が出た場合、重大な病気が隠れている可能性が高いです。

決して確率は高くありませんが、最悪の場合死に至るケースさえあります。愛犬が血便をした時は、どんな便の状態なのか、便の回数はどうか、食欲や元気の有無はどうか、いつもと違う症状が何かないかを確認して、しっかりと現状を把握することが大切です。

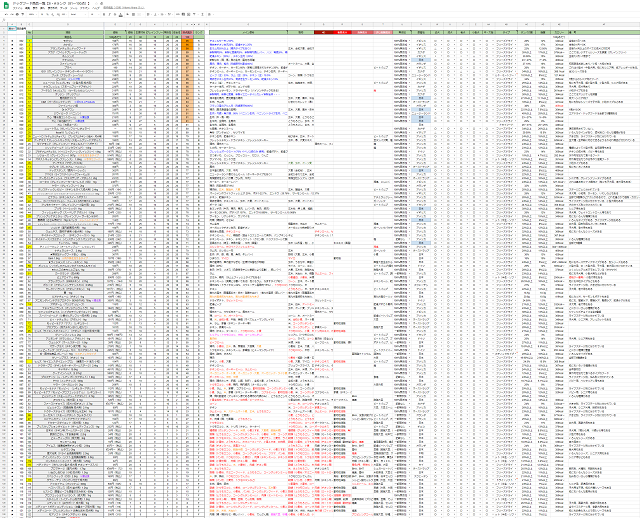

【ゼリー状・鮮血・下痢など】犬の血便の状態から考えられる原因!

| 血便の種類 | 特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 鮮血便 | 赤い血が便に混じっている状態 | 大腸付近からの出血 |

| 黒色便 (タール便) |

黒っぽい血が便に混じっている状態 | 食道・胃・小腸付近からの出血 |

| 粘血便 (ゼリー状) |

ゼリー状の物質が血便に混じっている状態 | 大腸や直腸の炎症・胃腸炎 |

| 軟便 (下痢) |

通常の便よりも柔らかい状態 | ストレス・食事・感染症・消化器系の病気等 |

| 硬便 (便秘) |

通常の便よりも硬い状態 | 肛門付近が傷付く事による出血 |

こちらでは、よくある血便の色や質感とそこから考えられる主な原因についてまとめてみました。

まず一番最初にチェックしたいのは血便の色です。ざっくり分けると、「鮮血であれば肛門に近いところからの出血・黒っぽい色であれば肛門から遠いところからの出血」である事が多いと言われています。

続けて血便の質感を確認しましょう。イチゴゼリーのようなドロッとした質感の血便がでた場合、大腸でうまく吸収されなかった粘液が混じっている可能性が高いです。

下痢が伴うパターンだと、原因は多岐にわたります。また便秘からくる血便に関しては、硬くなった便が肛門付近を傷つけてしまったというケースが多いです。

犬が血便をする主な原因8つ!対処法・予防法についても解説。

- ストレス

- 食生活の変化やアレルギー

- 異物誤飲

- ウイルス・細菌・寄生虫などの感染症

- 胃や小腸の異常

- 大腸付近の異常

- 免疫反応の異常

- 薬物投与による下痢(※何らかの病気の薬物治療中におこる)

こちらでは、犬が血便をした時の原因1~7をさらに深堀りしていきたいと思います。順番にご覧ください。

犬の血便の原因①:ストレス

犬も人間と同じように、過度なストレスがかかると胃腸の調子が悪くなることがあります。それによって炎症が起こり、血便が出るというケースも少なくありません。

引っ越しをした・家族構成が変わった等のイベントは、犬にとっても大きな環境の変化に繋がります。また、長時間お留守番をした・工事の音が大きい・来客が来た・旅行やお出かけをした等といった、日々のちょっとした変化にも敏感なコはいます。

飼い主さんにも生活があるので、すべてのストレス要因を取り除いてあげることは難しいかもしれません。しかし、愛犬のストレスを減らすことができるよう最大限の努力をすることは大切です。

便に少し血が混じっている程度であれば、まず自宅で様子を見ます。新しい環境に慣れる・ストレスの要因が無くなると、自然と血便が治ることも多いです。

しかし、3日以上経っても血便が止まらないという場合は、何か病気が隠れている可能性もあるので病院に連れて行くことをおすすめします。

- 愛犬がストレスだと感じる要因を、できるだけ取り除いてあげる。

- 愛犬との触れ合う時間を増やして、リラックスできる状況を作ってあげる。

犬の血便の原因②:食生活の変化やアレルギー

食生活の変化とは、新しいドッグフードに急に切り替えた・いつもより多くのドッグフードを与えてしまった等が当てはまります。これにより、胃腸の調子悪くなって血便が出てしまう事もあるんです。

またドッグフードに限らず、初めて食べる野菜やフルーツなどを与えることによってお腹を下してしまうケースや、食べ物に対するアレルギー反応を起こして血便が出るケースも考えられます。

特に胃腸が弱いコの場合は、こういった食生活の変化に気を付けてあげましょう。

便に少し血が混じっている程度であれば、まず自宅で様子を見ます。今まで食べていたドッグフードの種類・量に一旦戻して、血便の症状が落ち着くのか確認しましょう。

また「これが原因で血便を起こしたのかも?」と心当たりがある食べ物に関しては、与えるのを一旦止めます。アレルギーの疑いがある場合は、動物病院で獣医師の先生に相談するのがベストです。

- 人の食べ物や脂っこい食事を与えない。

- ドッグフードを切り替える時は、1週間~10日ほどかけて徐々に行う。

- 今まで食べた事のない食べ物を与える時は、ごく少量から試してみる。

- 食物アレルギーを疑う場合は、獣医師の先生指導のもと、食物負荷試験を行うのが良いでしょう。

犬の血便の原因③:異物誤飲

異物の誤飲に関しては、大きく分けて2つのパターンがあります。1つ目は、おもちゃや竹串などといった食べ物ではない異物を飲み込んでしまうケース。この場合消化管のどこかに傷が付き、血便として出てくることがあります。

2つ目は、玉ねぎ・ニンニク・ネギといった中毒を起こす可能性がある食べ物を食べてしまうケースです。ネギ類に含まれる香味成分が「溶血」という現象を引き起こす可能性もあります。

溶血とは、赤血球膜が破壊され、赤血球からヘモグロビンが漏れ出てしまう状態のことです。その影響で便に血が混じって出てくるといった仕組みになります。

異物誤飲に関しては、どちらのパターンもすぐ病院に連れて行くべきケースです。早期発見・対処が大切になってきます。

異物を飲み込んでからさほど時間が経っていない場合は、胃の洗浄・薬を使って吐かせるなどの処置を行います。かなり大きな異物を飲み込んだ場合は、外科手術で取り除くケースもあるでしょう。

またネギ類を食べて溶血の症状が出ている場合、吸着剤として活性炭、急性腎障害を考慮し十分な輸液、貧血が進んでしまった場合には輸血などの対処療法が行われます。

- 愛犬の届くところに、誤飲の危険性があるものを置かない。

- 愛犬の届くところに、中毒を起こす可能性のある食べ物は置かない。

- 定期的に掃除をして、家の中をキレイに保つ。

犬の血便の原因④:ウイルス・細菌・寄生虫などの感染症

ウイルスの代表的な例で言うと、初期症状で血便が出やすいと言われている「犬パルボウイルス感染症」。免疫力がまだ十分ではない子犬に起こりやすい感染症で、重度の胃腸症状を起こします。

万が一このウイルスに感染してしまった場合、命に関わる可能性も。すぐ病院に連れて行きましょう。ちなみに、ワクチン接種で重症化が防げると言われているので、しっかりと事前に予防することが大切です。

またウイルスだけではなく、サルモネラやカンピロバクターなどの細菌・鞭虫(べんちゅう)や鉤虫(こうちゅう)などの寄生虫によって胃腸が傷つき、血便に繋がることもあります。

どのパターンでも、基本的にはすぐ病院に連れて行きます。細菌・寄生虫に感染している場合は、獣医師の判断に従いそれぞれに合った治療を行っていきます。

ただし犬パルボウイルス感染症に関しては、今のところ根本的な治療はありません。基本的には対症療法や補助療法を行います。

- 混合ワクチン接種プログラムを完了させる。

- ワクチン接種が完了していない状態で、外に出ない・他の犬と合わせない。

- 生や加熱が十分ではない肉を与えない。

- 衛生状態の悪い場所に行くことを避ける。

- ほかの犬の糞便や吐物を食べたり舐めたりしないようにする。

- 拾い食いをさせない。

犬の血便の原因⑤:胃や小腸の異常

胃や小腸といった、肛門から遠い場所で炎症を起こしている・腫瘍やポリープなどが出来ている場合、黒っぽい血便となって出てくることがあります。出血してから便になるまでの時間が長く、血液が酸化して黒くなるという流れです。

この場合、一度病院に連れて行って原因を追究しておくことを強くおすすめします。軽めの胃腸炎だという場合もあれば、悪性の腫瘍ができているといったケースも考えられるでしょう。

血便以外の症状(嘔吐・下痢・元気がない等)が見られる場合は、特に注意が必要です。早期発見・対処で大事に至らないこともあるので、早めに検査をしておきましょう。

病院に連れて行って、血便が出ている原因を調べます。原因は多岐にわたるので、獣医師の判断に従いそれぞれのケースに合った治療を行っていきます。

- できるだけ胃腸に負担がかからない食生活を意識する。

犬の血便の原因⑥:大腸付近の異常

大腸や肛門など、体外に便が排出されていくところから近い部分で出血が起こっている場合、鮮血・ピンクっぽい血が便に混じって出てくることがあります。出血してから便になるまでの時間が比較的短いため、本来の血の色を保ったまま反映されやすいです。

便の中に多少の血が混じっている程度であれば、一度様子を見ることができます。硬くなった便が少し肛門付近を傷つけてしまったというケースであれば、時間が経つと自然に治ることも多いです。

しかし、明らかに便に交じっている血の量が多い・症状がずっと続く場合は、何か深刻な病気が隠れている可能性があります。一度病院に連れて行って、原因をしっかりと追及することが大切です。

軽症であれば一度家で様子を見ます。硬い便が原因で少量の血が混じっている場合は、ウェットフードで水分量を増やす・食物繊維を少し多めに与えてあげる等をして、便秘解消のサポートをしてあげましょう。

明らかに血便の状態が異常な場合や、他の症状(嘔吐・下痢・食欲不振など)が併せて見られる場合は、病院に連れて行って原因を調べます。原因は多岐にわたるので、獣医師の判断に従い適切な治療を行っていきましょう。

- できるだけ消化に良い食生活を心がける。

- ウェットフードを利用し水分摂取量を増やしたり、食物繊維を上手く取り入れ、便が硬くならないように気を付ける。

犬の血便の原因⑦:免疫反応の異常

免疫反応の異常が原因で、血便に繋がってしまうケースもあります。「炎症性腸疾患(IBD)」や「急性出血性下痢症候群(AHDS)」と呼ばれる疾患などが、こちらに該当します。

こういった免疫系の疾患は、今のところ原因がまだハッキリと分かっていません。遺伝・食べ物・環境・腸内細菌の状態など、さまざまな要素が複雑に絡み合っていると考えられています。

特に緊急性が高いのは、急性出血性下痢症候群を発症したケースです。数時間前までは元気だったのに、急性の大量の血様下痢、吐血、元気食欲の低下といった症状が見られることがあります。

ショック症状などの命に関わる場合もあるため、様子がおかしいと感じた場合は早急に病院に連れてきましょう。

基本的にすぐ病院に連れて行きます。急性出血性下痢症候群が疑われる場合は、入院することになる場合が多いです。静脈点滴を行い、十分な水分・電解質を補給します。すぐ対処することで、早期の回復が見込めることも多いです。

炎症性腸疾患が疑われる場合は、食事療法・抗生剤・ステロイド剤などが治療に用いられます。どちらも診断が難しいケースにはなりますが、獣医師の判断に従い治療を進めていくことが大切です。

原因が不明なので、予防法というものがありません。万が一起こってしまった時に対応できるよう、すぐに行ける救急の動物病院を探しておきましょう。

【元気はある・嘔吐が伴う等】愛犬の血便で病院に行くべきか判断する基準。

こちらでは、飼い主さんがすべきことを状況別で分かりやすくまとめてみました。自宅で様子を見るのかすぐ病院に行った方が良いのか、判断する基準にして頂ければと思います。

【少しだけ血便を出したが元気&食欲がある場合】お家で様子を見る。

通常の柔らかさの便+少しの鮮血が混じっている程度であれば、一旦お家で様子を見てみることをおすすめします。ストレスや食生活の変化などで、一時的にお腹の調子が悪くなっているだけという場合もあるでしょう。

1回分エサを抜いてみる、フードの量を減らす、フードをふやかす、少量頻回にするなどの対策を行い、しばらく胃腸を休ませてあげると自然に回復する事も多いです。

ただし、何をしても血便の症状が改善しない場合は、原因を調べるためにも病院に連れて行った方が良いでしょう。

【血便量が多く長引く&嘔吐する場合】すぐ病院に連れて行く。

便に混じっている血の量が多い・ずっと血便が続いているという場合は、できるだけ早く病院に連れて行ってあげましょう。何か重大な病気が潜んでいるかもしれません。

また血便が出ている症状と併せて、嘔吐・食欲不振・元気がないといった他の異常が見られる場合も、病院に連れて行くことを強くおすすめします。

特に血がポタポタと出てきて止まらないというケースでは、貧血からショック症状を起こしてしまう事も。命に関わる可能性があるので、早急な処置が必要になってきます。

【老犬が血便する場合】要注意!すぐ病院に連れて行く。

犬は年を重ねるごとに、消化器官の異常が発生しやすくなると言われています。健康な成犬であれば様子を見て回復するケースでも、老犬の場合だと少しの異常が大事に至ってしまう可能性もあるんです。

なので高齢の愛犬が血便をした場合は、念のため病院に連れて行くことを強くおすすめします。

愛犬の血便で病院に行く時に伝えたい6つのポイント!写真や画像を残しておくのも重要。

- 血便の色

- 血便の質感

- 便の回数

- いつから症状があるのか

- どれくらい続いているのか

- 下痢や嘔吐など他の症状があるか

愛犬を病院に連れて行く時は、こういったポイントを伝えられるようメモに残しておきましょう。ほんの些細なことでも原因を追究するヒントになることがあるので、気になったことはすべて記録しておくのがおすすめです。

また血便を病院に持って行けば、便検査で原因を特定できる可能性もあります。持っていくのが難しい場合は、スマホで写真をとっておくのも良いでしょう。

口頭で獣医師の先生に症状を伝えるよりも、実物や画像の方が正確に血便の見た目を伝えやすいかと思います。

犬と血便に関するよくあるQ&A

最後に、犬の血便に関するよくある質問&答えをいくつかお伝えしていきますね。

愛犬がゼリー状の血便を少しだけ出した。元気がある場合は家で様子を見るべき?

ゼリー状の物質は、便を正常に排出する「腸粘膜のバリア機能」といった役割を担っています。通常であれば、大腸でその粘液が吸収された後に便が排出されます。

ただ大腸の粘膜が傷ついている場合、傷を保護しようとする働きから粘液が過剰に分泌されることがあるんです。うまく大腸で吸収されなかった粘液が血便に混じって出てきた可能性が高いでしょう。

愛犬からイチゴジャムのような血便が出た。どうすれば良い?

軽症である場合もありますが、「急性出血性下痢症候群」という緊急性の高い疾患を発症している可能性も考えられるので、念のために急いで病院に行くことをおすすめします。

と言うのも、原因不明で突然始まってしまう「急性出血性下痢症候群」の初期症状として、イチゴジャムのような血便が挙げられているからです。命に関わる疾患なので、早期発見・対処が大切になってきます。

血便というより、犬の肛門辺りからポタポタと血だけ出る場合は何が原因?

ポタポタと血だけが出るという情報だけで原因を特定する事はできないので、一度病院に連れて行ってあげましょう。

あまりにも流れる血の量が多すぎると、貧血を起こしてショック症状が出てしまうかもしれません。この場合、一刻も早く病院に連れて行く必要があります。

犬の血尿・生理(ヒート)について詳しくお伝えしている記事があるので、気になる方はぜひこちらも合わせて読んでみて下さいね。

血便が出た犬にビオフェルミンを与えると効果があるって本当?

少しだけ胃腸の調子が悪くて少量の血便が出ている程度であれば、整腸剤で症状が治まる場合もあるでしょう。

しかし、血便が出ている理由は多岐にわたります。自宅で様子を見てみたけれど治らない・下痢や嘔吐など他の症状も見られるといった場合は、病院に連れて行ってあげましょう。

犬が切れ痔になると血便が出てくるの?

犬も人間と同じように切れ痔になり得ます。硬くなった便が肛門付近を傷つけてしまって、出血するといった流れです。それが便に混じると血便となります。

愛犬の血便の状態をしっかりと見極める事が大切。緊急性の高い場合は病院へ。

- 軽症なものから緊急性の高いものまで、犬の血便には種類がある。

- 血便の色・質感・回数から、原因を予測できる場合がある。

- 鮮血便は肛門から近い部分の出血・黒色便は肛門から遠い部分の出血である事が多い。

- 少量の血便+元気がある場合は一旦自宅で様子を見る。

- 血の量が多い・ずっと続く場合は、基本的にすぐ病院に連れて行く。

- 病院に行く時は、血便の状態をしっかりと伝えられるようにしておく。

血便が出ると焦ってしまう飼い主さんも多いかと思いますが、自宅で様子を見ることができる軽症のケースも結構あります。胃腸を少し休ませてあげるだけで、自然に治ることも多いです。

しかし、明らかに血の量が多すぎる・血便がいつまで経っても治らないといった場合は、早めに病院に連れて行くことを強くおすすめします。何かしらの病気が隠れている可能性があるためです。

愛犬が血便をした時には、しっかりと便の色や質感などを観察して、飼い主としてどのような行動をとるべきなのか判断できるようにしておきましょう。

最新記事一覧

最新記事一覧